Ein unscheinbares Buch aus dem Jahr 1661 steht derzeit im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Projekts im Naturhistorischen Museum Rudolstadt. Seite für Seite, Pflanze für Pflanze, Schrift für Schrift wird es akribisch untersucht, digitalisiert – und damit gerettet. Denn was aussieht wie ein altes Kräuterbuch, ist in Wirklichkeit ein Fenster in die Pflanzenwelt vergangener Jahrhunderte. Und zugleich ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kulturgutschutz im 21. Jahrhundert funktioniert.

Ein Modellprojekt für die Zukunft

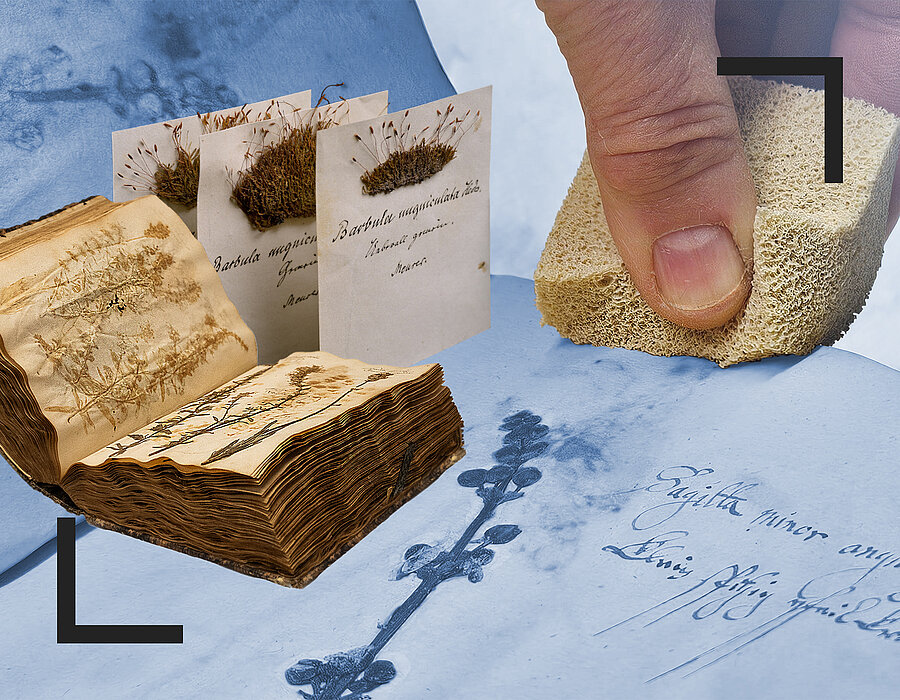

Im Rahmen eines KEK-Modellprojekts („Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts“) werden zwischen 2024 und 2025 zwei herausragende botanische Schätze aus dem Rudolstädter Bestand konserviert und digitalisiert: Das erwähnte „Kräuterbuch von 1661“ und die Pflanzensammlung des Pfarrers Friedrich Christian Heinrich Schönheit mit über 1.200 Arten aus dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt. Beide Sammlungen enthalten nicht nur getrocknete Pflanzen, sondern auch kostbare handschriftliche Notizen – Quellenwissen pur.

Pflanzen, Papier und Pionierarbeit

Doch wie schützt man ein über 350 Jahre altes Buch, ohne es zu beschädigen? Die Antwort liegt in der Verbindung aus Hightech und Fingerspitzengefühl. Mit Röntgentechnik, wie sie sonst in der Werkstoffprüfung oder in der Medizin eingesetzt wird, konnten Wissenschaftler des ifw Jena unter die Oberfläche blicken – ohne das Buch zu öffnen. So wurden alte Nägel sichtbar gemacht, die Papierstruktur analysiert und Hinweise auf die Herkunft des Einbands gefunden.

Parallel dazu arbeiten Restaurator:innen an der Reinigung und Stabilisierung der fragilen Pflanzenbelege. Digitalisate entstehen, die künftig Forschenden weltweit zur Verfügung stehen – und gleichzeitig das Original vor weiterer Beanspruchung schützen.

Warum das alles?

Weil dieses grüne Erbe einzigartig ist. Die historischen Herbarien des Museums geben Aufschluss über die Flora Thüringens vor Jahrhunderten, über ausgestorbene Arten, über Nutzungspflanzen und ökologische Veränderungen. Sie verbinden regionale Geschichte mit globaler Forschung – und werden durch das Projekt auch für zukünftige Generationen zugänglich gemacht.

Bewahren, sichtbar machen, verstehen

Das KEK-Modellprojekt in Rudolstadt zeigt eindrucksvoll, wie moderne Technik, interdisziplinäre Zusammenarbeit und historische Neugier zusammenwirken können, um wertvolles Kulturgut zu retten. Wer das Naturhistorische Museum besucht, blickt nicht nur auf gepresste Pflanzen – sondern auf lebendige Geschichte.